春の七草と言えば、昔からお正月を過ぎた1月7日に七草がゆを食べる風習があります。

せっかくのお正月は家族で過ごしながら、みんなで七草がゆを食べ、春の七草についてお子さんに教えてあげるのもいいですよね。

春の七草ってな~に?

小学生のお子さんをお持ちのあなたは、こう聞かれるかもしれません。

小学生には少し難しいかもしれませんが、小学生でも覚えられる春の七草の簡単な覚え方があるのです!

短歌のリズムに合わせたり、語呂合わせをしたり、どれも簡単な覚え方ばかりで小学生でも簡単に覚えられます。

小学生のお子さんに「春の七草ってなに?」と聞かれて答えられないのは恥ずかしいですよね。

ぜひ、この記事を最後まで読んで、春の七草の簡単な覚え方をお子さんに教えてあげましょう!

春の七草の覚え方を小学生に教える簡単な方法を紹介!

春の七草の覚え方は、語呂合わせをしたり、短歌のリズムに合わせたり、簡単な覚え方があります。

暗記をする上で、ただひたすら暗記する覚え方ではすべて覚えるのは難しいですよね。

また、教えるときにただ草の名前を教えても小学生はすぐ飽きてしまい、覚えられません。

そこで、語呂合わせをしたり、短歌のリズムに合わせたり、工夫することで小学生でも簡単に春の七草を覚えることができます!

具体的にどのように覚えるのか見ていきましょう。

春の七草は語呂合わせで覚えよう

春の七草の覚え方で「セナはゴッホのスズふたつ」という語呂合わせがあります。

これだけ言われても、どこに春の七草を当てはめているのか分かりません。

安心してください!どこに春の七草を当てはめているのか、しっかり解説します。

- セ…セリ

- ナ…ナズナ

- は…ハコベラ

- ゴ(ッ)…ゴギョウ

- ホと…ホトケノザ

- スズふたつ…スズナ、スズシロ

この語呂合わせの覚え方は、「セナさんはゴッホの絵と鈴をふたつ持っている」と覚えましょう。

春の七草は、別の語呂合わせで、「セナはゴホッスースー」という覚え方もあります。

- セ…セリ

- ナ…ナズナ

- は…ハコベラ

- ゴ…ゴギョウ

- ホ(ッ)…ホトケノザ

- スー…スズナ

- スー…スズシロ

この語呂合わせの覚え方は、「セナさんは風邪を引いてゴホッと咳をして、スースー寝た」と覚えましょう。

語呂合わせは、若干無理やりな感じもありますが、暗記する単語をストーリー調にすることで覚えやすくなります。

これは、医学生や、看護学生など、難しい国家試験を受ける学生さんたちも使っている暗記方法です。

ストーリー調にすることで、小学生のお子さんでも楽しく覚えることができます。

この語呂合わせを、「セナさんのセは何の草でしょう?」とクイズを出しながら教えてあげると、より春の七草を覚えやすくなります。

春の七草は短歌のリズムで覚えよう

春の七草の覚え方は、「セリ、ナズナ・ゴギョウ、ハコベラ・ホトケノザ・スズナ、スズシロ・春の七草」を「5・7・5・7・7」の短歌のリズムに合わせる覚え方もあります。

この短歌に合わせる覚え方を聞いたことのある人もいるのではないでしょうか?

実は、「ちびまる子ちゃん」で、まる子のおばあちゃんがまる子に春の七草を教えている回が放送されたことがあります。

その回の中で、おばあちゃんはこの短歌で春の七草をまる子に教えていました。

私も、この回をたまたま見ていたのでこの短歌で春の七草を覚えられました。

この覚え方は、テンポ良くリズムに合わせて口ずさむことができるので覚えやすいですよね。

最後の「春の七草」は「これぞ七草」という覚え方もあります。

大事なのは、その前の草のところなので、どちらを教えても大丈夫です。

ぜひお子さんと一緒に短歌のリズムに合わせて覚えてみてください!

春の七草は繰り返し口に出すことで簡単に覚えられる

小学生は気に入った言葉や、フレーズは繰り返し口に出します。

春の七草も同じで、語呂合わせや、短歌のリズムに合わせて繰り返し口に出すことで覚えられます。

ずっと口ずさんでいると、大人になっても意外と覚えているものです。

たとえば、小学生のときに「寿限無(じゅげむ)」を友達同士でどこまで言えるか勝負したことはありませんか?

何回も勝負しているうちに、スラスラ言えるようになっていき、大人になった今でも意外と覚えているものです。

また、かけ算も同じように、学校で繰り返し声に出して練習することで、大人になった今でも覚えています。

人は、何か暗記するときは、繰り返し声に出す覚え方の方が忘れにくいと言われています。

小学生のお子さんと一緒に、声に出して覚えると、大人になった時に、あなたのお子さんも自分のお子さんに教えてあげられますよね!

また、語呂合わせや短歌だけを教えるのではなく、一緒に日本の昔からある風習も教えてあげるとお子さんの勉強にもなります。

春の七草の覚え方は意味を知るともっと覚えやすい!

春の七草の覚え方は、七草がゆを食べるようになった理由や、草の名前、その意味を知ることでもっと覚えやすくなります。

ただ、草の名前を教えるだけでも良いですが、「この草には、こういう意味があって縁起が良いんだよ」と親子で学ぶ覚え方もいいですよね!

そこで、春の七草と、1月7日に食べる七草がゆについてご紹介します。

短歌や、語呂合わせの覚え方と一緒に覚えておくと良いでしょう。

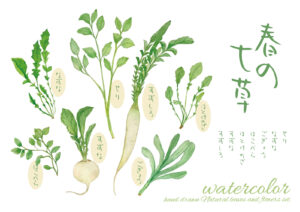

春の七草とは?

春の七草とは、「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」のことをいいます。

お正月には、「七草がゆ」といって、この7種類の草をおかゆにして1月7日に食べる風習があります。

しかし、スーパーに並んでいるたくさんの野菜コーナーの中から、7種類の草を探すのは面倒ですよね。

今はお正月になると、スーパーで春の七草がセットになっている商品も売っています。

そのパックを一つ買うだけで、七草がゆが作れるので便利ですよね!

そのパックを買って、ただ七草がゆを作るのではなく、お子さんと一緒に七草の名前や食べる意味を話しながら作るのはいかがでしょうか?

今回は、七草がゆに入れる7種類の草を紹介します。

それぞれの種類と意味、食べることで効果が期待できるものも併せて紹介するので、ぜひご覧ください。

| 七草の名前 | 種類 | 意味 | 効果 |

| セリ | セリ科 | 競り勝つ | 高血圧、動脈硬化の抑制、整腸効果 |

| ナズナ | 史前帰化植物(江戸時代末期に外国との交流で日本に渡った植物)、別名「ぺんぺん草」 | 葉っぱを撫でて汚れを落とす | 解熱、便秘、利尿作用、止血効果 |

| ゴギョウ | キク科 | 仏様の体 | 咳止め、喉の炎症、むくみを抑える |

| ハコベラ | ナデシコ科 | 子孫繁栄 | 利尿作用、鎮痛作用、歯槽膿漏(しそうのうろう)の予防 |

| ホトケノザ | キク科 | 仏の座 | 整腸作用、高血圧 |

| スズナ | アブラナ科、正式名称「カブ」 | 神を呼ぶときに鳴らす鈴 | 便秘、胃潰瘍(いかいよう)、骨粗しょう症、風邪 |

| スズシロ | アブラナ科、現代の「大根」 | 汚れのない純白 | 消化不良、二日酔い、冷え性 |

春の七草には馴染みのない草や、カブや大根など馴染みのある野菜も入っています。

また、七草がゆはおせち料理や、お餅などを食べすぎてしまった正月太りにも効果的です!

お正月に食べすぎてしまったあなたは、多めに七草がゆを作って、正月太りを解消しましょう。

なぜ1月7日に七草がゆを食べるのか?

中国から「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」という風習が伝来し、日本の「若菜摘み」という風習と合わさって、1月7日に七草がゆを食べる風習ができたと言われています。

昔の日本では「若菜摘み」といって、お正月に若菜を摘んで食べる風習がありました。

そして中国でも、1月7日に「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」といって、七種類の草を混ぜた汁物を食べる風習がありました。

この二つの風習が合わさり、今の七草がゆを食べる風習になったそうです。

また、お正月になると、おせち料理などのごちそうをたくさん食べます。

七草がゆを食べることで、お正月にたくさん食べた胃や腸を休め、一年を無病息災(むびょうそくさい)で過ごせるようになるとも言われています。

無病息災とは、病気をしないで、健康に過ごすという意味です。

春の七草の覚え方は中学受験に出題される?

中学受験で、季節ごとに咲く花や草、生き物について問われる問題の中で春の七草が出題されることがあります。

季節ごとに咲く花や草、生き物の範囲は、小学4年生の理科で習う範囲ですが、最近の中学受験ではあまり出題されていないそうです。

ですが、1月7日に「七草がゆ」を食べたり、春の七草の覚え方や、春の七草の意味を調べたり、子供が季節に触れることは教養にもとても良いですよね。

また、春の七草の覚え方を知っておいて無駄なことはありません。むしろ、春の七草をすべて言える人が少なくなっている中、春の七草をすべて言えると「すごい!」となるはずです!

最近はあまり出題されていないとはいえ、もしかしたら出題される可能性も十分にあります。

先ほどの覚え方で、春の七草を覚えてお子さんの中学受験に備えましょう!

まとめ

- 春の七草の簡単な覚え方は、語呂合わせをしたり、短歌のリズムに合わせたりする覚え方で、小学生でも簡単に覚えられる

- 春の七草の覚え方は、「セナはゴッホとスズふたつ」の語呂合わせで覚えると良い

- 春の七草の覚え方は、「セナはゴホッスースー」の語呂合わせもある

- 春の七草の覚え方は、短歌のリズムで「セリ、ナズナ・ゴギョウ、ハコベラ・ホトケノザ・スズナ、スズシロ・春の七草」と覚えると良い

- 春の七草は、「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」のことである

- 七草がゆを食べる風習は、中国の「七種菜羹」と日本の「若菜摘み」が合わさってできた風習である

- 1月7日に七草がゆを食べるのは、おせちなどを食べた胃や腸を休めるためである

- また、七草がゆを食べることで一年を無病息災で過ごせると言われている

- 春の七草は、中学受験で出題されることがあるが、最近はあまり出題されていない

春の七草は、語呂合わせや、短歌のリズムに合わせることで小学生でも簡単に覚えられることが分かりました。

春の七草の意味や、縁起がいい理由などを教えてあげることで、もっと覚えやすくなります。

語呂合わせや、短歌のリズムの覚え方だけでなく、小学生のうちから日本の風習も一緒に教えてあげましょう!