SNSやテレビ、ネットでブレイクし定番人気となったおにぎらずを食べられた事はありますか?

簡単で見栄えも良いので人気が高いです。おにぎりを握るのがうまくできないお子様と一緒に作ることもできます♪しかし、食べにくいと思ったことはありませんか?

おにぎらずって美味しいけど、お弁当にしたとき傷まないか心配…。

傷みにくい具を選べば大丈夫!調理を工夫すれば色どりにぴったりの野菜だって使えますよ!

おいしいのはもちろんですが、カラフルでボリュームのあるおにぎらずが作れたらテンション上がりますよね~。

また、おにぎらずが食べにくい原因と、簡単に美味しく食べられる作り方についても調べてみましたよ。お弁当の参考にしてみてくださいね♪

お弁当はおにぎらずと一緒にスープはいかがでしょう?容量は200mlで、フリーズドライやインスタントのスープにぴったりですよ!お茶碗1杯分で丁度よい量です。

朝作ったスープを入れても、お昼に温かいスープが楽しめます♪さすがサーモス!

構造はシンプルで、ふたのパッキンの着脱も簡単ですよ。洗いやすい構造なのが嬉しいポイントです!

おにぎらずにおすすめの傷みやすい具と傷みにくい具をご紹介!

おにぎらずは、おにぎりと比べると傷みやすいです。具材におかず系の材料を入れたり、レタスなどの生野菜などを入れたりする事が多いからです。

お弁当にする時は傷みにくい具材を使いましょう。

傷みにくい具材

- 唐揚げやとんかつなどの揚げ物

- 焼いた肉やベーコン

- 抗菌作用がある梅干し

- そぼろやスパムなど水分が少ないもの

揚げたり焼いたりしてしっかり火が通っているものは傷みにくいですよ。

揚げ物はキッチンペーパーの上で余分な油を取るのがポイントです♪

梅干しは抗菌効果があり傷みにくいので、上手に活用してみて下さい。

おにぎらずが傷みやすくなる暑い時期には、梅干しがピッタリです♪食欲がないときもさっぱりと食べられそうですね。

傷みやすい具材

- 生野菜

- 水分がある生たらこや明太子

- 半熟卵

水分があるもの、生のものは傷みやすいです。

野菜を入れて栄養バランスがいいおにぎらずを作りたい!

そんなときはゆでたほうれん草やきんぴらを入れるのがおすすめですよ!たらこは焼きたらこに、卵は厚焼き玉子やゆで卵にしてみましょう。

お弁当にする時などは、クーラーバッグに保冷剤を入れて使いましょう。

おにぎらずが食べにくいのは噛み切れない事が原因!

おにぎらずが食べにくいのは、海苔をうまく噛み切れない事が原因の一つです。

食べた時に思い通りに噛み切れないとボロボロと崩れてしまいますよね。

かぶりついた時に海苔が切れず、無理にひっぱると中身がボロリと落ちてしまった事がありました。

そんな時のためにあらかじめ、フォークで海苔に穴を開けておきましょう。

フォークで開けた穴が切り取り腺の役目をしてくれるのね

まんべんなく海苔にフォークをつきさすだけなので、とても簡単です。うまく噛み切れずに崩れるのを防げます。

穴を開けるので、まな板やお皿など自分がやりやすい所で行いましょう。フォークの先がとがっているものを選ぶと開けやすい、破らないように気をつけてくださいね。

フォークで開けにくい時は、ラップの刃の部分を使って穴を開ける事も出来るので一緒にご紹介します。まな板の上にキッチンぺーパーと海苔を敷いてラップの刃を当てましょう。

おにぎらずを食べやすくするために、海苔に穴を開ける事で崩れるのを防げます。

海苔に穴を開ける専用のグッズなども売っているようです。一緒にご紹介しますね。

〈アーネスト パリパリのり切り隊〉

おにぎらずやおにぎりなどに巻く海苔に細かな穴を開けることができます。

「パリパリのり切り隊」の間に海苔を挟み上から押して穴を開けるだけなのでとても簡単です。

172個の穴を均一に開ける事ができます。こんな便利なグッズがあれば楽チンですね♪

ネットやバラエティショップで売っていますので、良かったらチェックしてみて下さいね。

穴をあけるときの「パリパリ」という音がなんとも癖になりそうです!

穴を開けるのが面倒な時は、最初から穴が空いている海苔を買うのもオススメです。こちらも一緒にご紹介しますね。

〈ニコニコのり 瀬戸内海産おにぎらず塩のり〉

おにぎらずにピッタリの大きめの海苔です。海苔にごはんと具材をのせて、包んで切るだけで簡単に作れます。

こだわりの伯方の塩と、焼津産かつお節と北海道産昆布を使用したダシ仕立ての美味しい海苔を使用しています。

化学調味料が無添加なので、小さなお子様がいる場合も安心です。

海苔が噛み切りやすいので、小さなお子様やお年寄りでも食べやすいです。おにぎらずに限らず、もちろん普通のおにぎりにも使えますよ。

穴を開ける手間が省けるので、たくさんおにぎらずを作るときにもオススメです。

おにぎらずが食べにくいその他の原因

おにぎらずの具材がこぼれやすいもの、崩れやすいものを挟むと食べにくいですよね。解説していきたいと思います。

〈おにぎらずが食べにくくなる具材〉

- そぼろ

- 炒り卵

- レタス

- コーン

- ツナ

そぼろや炒り卵のように一かたまりが小さかったり、レタスのように水分を含んでいたり、ツナのように油分がある具材もこぼれやすく、崩れることになります。

これらも、おにぎらずが食べにくい原因となります。

〈隙間が多い〉

ご飯と具材の間に隙間があると崩れてしまう原因の一つになります。レタスなどは葉がくしゃっとしているので隙間が出来やすくなりますよね。

その隙間から崩れるのです。おにぎらずは、海苔で包むように作ります。名前の通りにぎらないので、どうしても隙間ができて形が崩れやすくなります。

海苔で包む時にご飯と具材の間に隙間ができないようにしっかりめに包みましょう。

最後にラップでぴっちりと巻くことで崩れにくくなりますよ!

〈具材を詰め込みすぎてしまう〉

反対に、詰め込み過ぎても崩れる原因の一つになります。おにぎらずを作っていると、どうしても具材をたくさん詰め込みたくなりますよね。

私はいろいろな具を一度に食べたい食いしん坊なので、ついつい欲張ってしまいます(笑)

ご飯を詰めすぎたり、具材をたくさん乗せて挟んだりすると崩れやすくなります。海苔がちぎれたりこぼれたりするほど詰めるのはやめましょう。

海苔の端ギリギリまでご飯を入れると崩れやすくなりますので、1センチほど開けて下さいね。

〈水分や油分が多い具材〉

レタスの水分や、ツナ缶の汁などの油分が多い具材も気をつけましょう。ご飯に水分や油分が吸収されるとべちゃべちゃになってしまいますよね。

ボロボロと崩れるのです。水気・油分はしっかり切りましょう。

おにぎらずの食べにくいは具材で解消!オススメ紹介

おにぎらずの具材には、できるだけひとかたまりが大きいものを選びましょう。

小さめの具材やボロボロこぼれる具材を選ぶと食べにくいです。

- 厚焼き卵

- 鳥の照り焼き

- ハム

- ソーセージ

- 生姜焼き

- ハンバーグなど

卵も炒り卵ではなく厚焼き卵にしたり、そぼろも鳥の照り焼きや豚の生姜焼きなど塊のお肉にしたりすれば崩れにくくなります。

ソーセージやハムのような一口でかみ切れるものを選ぶと食べやすいです。

他にも、かつおぶしはふわふわしていたり粉だったりするのでこぼれやすいです。梅干しと混ぜて使うとこぼれにくくなりますよ。

接着剤の役割でこぼれにくくする具材

具材同士や具材とご飯をくっつけてくれる接着剤の役目をしてくれる便利な具材をご紹介します。

- チーズ

- マヨネーズ

- 梅干し

- 海苔のつくだに

炒り卵、レタス、ツナ、コーンなどはボロボロとこぼれて食べにくいですね。しかし、マヨネーズを足すことでこぼれやすさを抑える事ができます。

マヨネーズが入ると美味しいですし、食べやすくなるのでオススメです。

チーズはハムやレタスと一緒に使う事が多いと思います。一緒にする事で崩れにくくなり食べやすくなります。

食べやすい大きさに具材を切る

例えばとんかつを挟む時は、一切れが大きいので食べた時に噛み切れず崩れやすくなります。

一口サイズの食べやすい大きさにカットして挟むと食べやすくなります。分厚すぎる具材は薄くカットして挟むのも良いと思います。

詰めすぎると崩れやすくなります。少なすぎても多すぎても崩れやすくなるので気をつけましょう。

崩さないためにしっかりと上からギュッと押し固めるのも良いです。

実は、何年か前に妹の子供達と行楽に出かけました。その時にお弁当でおにぎらずを作った事があります。

食べたかった唐揚げがボロっとこぼれて食べられなかった時の顔が忘れられませんでした(笑)。食べる方も作る方もショックは大きかったです。

一口で噛み切れない大きさのまま包んでしまった事でまるごと落ちてしまいました(汗)。

食べやすい大きさに切る事で、崩れたりこぼれたりを防く事ができますので、是非ひと手間かけて下さいね。

おにぎらずとは

おにぎらずは握らないおにぎりの事です。なんと漫画の「クッキングパパ」22巻で「超簡単おにぎり」として紹介された事が始まりです。

その後、日本最大の料理サイト「クックパッド」に取り上げられました。ウェブメディアで拡散された事により一気にブレイクしました。

おにぎらずというネーミングも可愛くて面白くて良いですよね♪

たくさんの具材をパンに挟む代わりに、ご飯で挟んだものがおにぎらずとなります。

サンドイッチのパンをご飯に変えたものというのが一番イメージしやすいと思います。

基本は、ラップの上に焼き海苔を一枚敷きます。その上にご飯をまんべんなく平らに敷き、好きな具材を乗せます。半分に切って断面を見せるのが特徴です。

ごはんを握らなくて良いので、手が汚れないのが嬉しいですね。ハーフタイプも人気があるようです。

インスタなどでも見栄えが良いため、おにぎらずの投稿がたくさんアップされています。

私も一時期、インスタグラムでお弁当を投稿していたので、おにぎらずも作ってアップしていました。

見て楽しい、食べて美味しいおにぎらずは近年変わらず人気がありますね。

初めて作る時は、丁度良いご飯の量や具材の量がわからないですよね。後半で作り方をご紹介しますので、良かったら参考にしてみて下さいね♪

お弁当はおにぎらずと一緒にスープはいかがでしょう?容量は200mlで、フリーズドライやインスタントのスープにぴったりですよ!お茶碗1杯分で丁度よい量です。

朝作ったスープを入れても、お昼に温かいスープが楽しめます♪

おにぎらずと野菜たっぷりのスープがあれば栄養面もバッチリですね。

おにぎらずの食べにくいは作り方の工夫でスッキリ!

おにぎらずが食べにくいのは噛み切れずこぼれる事でしたが、それを予防する簡単な作り方をご紹介します。

何年か前に、妹の子供達と行楽に出かけました。その時にお弁当でおにぎらずを作った事があります。

ポイントとコツを理解していれば、こぼれず崩れにくく食べやすいおにぎらずを作る事ができます。少しでもお役に立てれば嬉しいです。

基本のおにぎらずの作り方♪

材料

- 焼き海苔 1枚

- ご飯 200g (子供茶碗約2杯分くらい)

- 塩 少々

- 具材 お好み

- ラップ

作り方の手順

- 海苔より大きめのラップを正面から見て正方形に敷く

- 正方形に敷いたラップに対して海苔を斜め(菱形)に敷く

- 海苔の真ん中あたりに塩をふる

- 真ん中に冷ましたご飯の半分を斜めに置く

- ご飯の上に好きな具材をこんもり乗せ、カットした後の断面を意識しながら整える

- 残りのご飯を具材の上に少し押さえつけるように乗せ、塩をふる

- 海苔の角と角をあわせるように、破らないようキツく包む

- 海苔とご飯の間に隙間が出来ないように、残りの角もキツめに包み込む、ラップを上手く使う

- 具材の位置を確認しながら、濡らした包丁で真ん中をラップごと切って完成♪

切る時に崩れてしまっては元も子もありませんので、ひと手間かけてあげましょう。

- 包丁をサッと水で濡らすと切りやすい

- 切るごとに、濡らしたキッチンペーパーや濡れふきんなどで、包丁についたご飯を取り除く

- 切る時に細かく何度も動かし押しながら切らず、スッと包丁を引くように切るとキレイに切れる

おにぎらずを切る時に、包丁にご飯がくっついていると切りにくいです。

何個もおにぎらずを切る時はちょっと面倒かもしれませんが、切りやすいですし、切り口もキレイなので毎回濡らす事をオススメします。

海苔とご飯とおかずを乗せたイメージ

おにぎらずを作る時の注意点

一番大切なのは、海苔にしっかりと穴を開けておく事です。あとは、食べた時に具材がこぼれないように、しっかりと押し固めながら包みましょう。

ご飯200gでご紹介していますが、初めて作る時は、ご飯を少なめにすると失敗しにくいです。ご飯が多すぎるとうまく包めず、見栄えも悪くなります。

少なめのご飯からはじめる方が上手に作れます。海苔にご飯をしっかり敷き詰めましょう。海苔に乗せる時は、広く平たく伸ばすのがコツです。

ご飯が真ん中に偏りすぎている時、ご飯が少なすぎる時は、おにぎらずが小さくなります。

海苔を巻いた時に海苔ばかりが重なってしまうと食べにくくなってしまいます。ご飯をしっかりと広げて下さいね。

あと、おかずを挟むのでご飯自体に味をつけなくても良いと思われていませんか?しかし、ご飯に塩を少しふるだけでとても美味しいおにぎらずが出来ます。

ご飯に塩をひとつまみ(指3本でつまんだ量)程度ふって下さいね。夏場はお酢を少し混ぜましょう。傷むのを防ぐ事ができますよ。

海苔がくっつかない時

おにぎらずを作った後に、海苔がくっつかない事もあります。そういう時は、ご飯を接着剤代わりに使いましょう。くっつけて留めたい所にご飯粒をつけてみて下さい。

まだ作った事がない方はぜひチャレンジしてみて下さいね♪ハーフサイズのおにぎらずも人気のようですので、次にご紹介したいと思います。

しなしなになった海苔はなかなかかみ切れないですよね。

こちらを使えば、海苔をかみ切りやすくできてお子様でも具をこぼさず食べることができますよ!

ハーフサイズのおにぎらずの作り方♪

材料

- ハーフサイズにカットした焼き海苔 1枚

- ご飯 70g (お茶碗半分くらい)

- 塩 少々

- 具材 お好み

- ラップ

作り方の手順

- 海苔より一回り大きめにカットしたラップを敷く

- その上にハーフサイズにカットした海苔を敷く

- ご飯を海苔より小さめに(海苔の上下両端を少し開けておく)置き塩をふる

→冷ましたご飯を使う - ご飯の下半分に好きな具材を乗せる

- 半分に折り、海苔同士をくっつける

→ラップを上手く使うとやりやすい - しっかりとラップで包む

→形を整え、ご飯がはみ出ないようにしっかり閉じる - ラップごと半分に切って完成♪

→濡らした包丁で切るとキレイに切れる

海苔とご飯とおかずを乗せたイメージ

切り方と海苔がくっつかない時のポイントは基本のおにぎらずと同じになります。

小さめのおにぎらずなら、お子様も食べやすいのでおすすめです♪

折りたたみおにぎらずの作り方♪

- 焼き海苔 1枚

- ご飯 100g (子供茶碗1杯分くらい)

- 塩 少々

- 具材 お好み

- ラップ

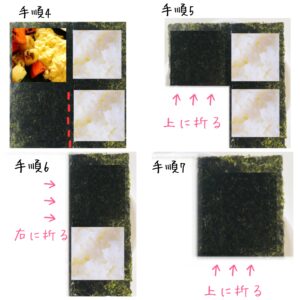

- ラップを敷き、上に海苔を敷く

- 海苔をタテに置き、真ん中から下半分にタテに切り込みを入れる

→正方形の海苔1枚の中に、同じ大きさの4つの小さい正方形があるとする - ご飯を左半分に平たく置き、塩をふる

→冷ましたご飯を使う - ご飯と反対側の上側に好きな具材を乗せる

→手順4~7写真参照、赤い点線は切り混み - 左下の何も置いていない海苔を上の具材に重ねる

→しっかりとキツめに重ねる - 重ねた部分を右側のご飯に重ねる

→しっかりとキツめに重ねる - ご飯を乗せた下の部分を上に重ねる

→ラップを上手く使う - ラップごと切って完成♪

→濡らした包丁で切るとキレイに切れる

海苔とご飯とおかずを乗せたイメージ手順4~7

切り方と海苔がくっつかない時のポイントは基本のおにぎらずと同じになります。

おにぎらずが食べにくいと思われた方も、食べやすく作る方法をぜひ見つけて下さいね。

楽しいおにぎらずのYouTube動画も見つけましたので、良かったら参考にしてみて下さいね♪

まとめ

- おにぎらずが食べにくい理由は海苔が噛み切りにくく崩れたり、中の具材がこぼれたりしやすい事である

- 「おにぎらずは食べにくい」を予防するには、海苔にフォークやラップの刃、専用グッズで穴を開ける事である

- 厚焼き卵やハムなどの一口でかみ切れるような具材を挟んだり、食べやすい大きさにカットしておく

- 接着剤の役割をするマヨネーズ、チーズ、梅干しなどをうまく活用する

- おにぎらずは具材によっては傷みやすいので、お弁当にする時は傷みにくい具材を選んだりクーラーバッグや保冷剤を活用したりする

- おにぎらずを食べやすくする作り方や切り方がある

おにぎらずが食べにくいのは、噛み切れない事や、具材がこぼれたり、崩れる事が原因でした。

おにぎらずは食べにくいというイメージがあるあなたにも、読んでなるほどと思って頂ければ嬉しいです。

小さめや折り畳みのおにぎらずも簡単に作れますので、ぜひチャレンジしてみて下さいね。

お弁当はおにぎらずと一緒にスープはいかがでしょう?容量は200mlで、フリーズドライやインスタントのスープにぴったりですよ!お茶碗1杯分で丁度よい量です。

朝作ったスープを入れても、お昼に温かいスープが楽しめます♪さすがサーモス!

構造はシンプルで、ふたのパッキンの着脱も簡単ですよ。洗いやすい構造なのが嬉しいポイントです!